Es momento de frenar los (demasiados) autos

Son tiempos turbulentos. Estamos rodeados de incertidumbres y crisis (sociales, económicas, sanitarias y medioambientales), en un entorno globalizado que, por momentos, parece lleno de fronteras físicas y, en otros, de límites diluidos por la era digital. Me gusta pensar que somos ciudadanos globales, con responsabilidades y oportunidades sin precedentes en la historia.

Como ciudadano del mundo recurro frecuentemente a la observación detenida y pausada, quizá por mi genética provinciana, donde el tiempo pasa a otra velocidad, donde reflexión y disfrute van en cámara lenta, en una sincronía natural con el entorno, donde las presiones y prisas de las metrópolis aún se mantienen al margen.

Precisamente, uno de esos procesos acelerados que muchas veces me cuestiono es: ¿en qué momento abandonamos la buena vida urbana y se la cedimos al automóvil? ¿En qué instante privilegiamos encapsularnos en proyectiles, a salir a correr, jugar y despreocuparnos de todos los peligros que hoy acechan las calles de nuestras ciudades?

Hoy en día, ser peatón rara vez es un disfrute. Caminar por la ciudad es una travesía extrema, de vida al límite, de aventurarte a lo inesperado, a veces con desenlaces desafortunados. Entre las muchas problemáticas, están la inseguridad, la imposibilidad de un recorrido seguro por las aceras, fétidas y abandonadas por todos, las rampas para las entradas de las cocheras con inclinaciones imposibles de caminar, un campo minado de obstáculos y, en muchas ocasiones, apenas unos cuantos centímetros para seguir el recorrido. Sin embargo, si uno escucha a un automovilista despotricar sobre las condiciones en las que están “sus calles”, llenas de baches, bordes e “incomodidades”, es evidente que nunca caminan.

Vivo en Monterrey, la apoteosis de la transformación urbana para el automóvil. Hace no mucho vino a visitarme un amigo español, amante de las caminatas urbanas, ciclista por convicción y ambientalista por naturaleza. Nos trasladábamos en mi Jeep 1984 del poniente de la ciudad a un restaurante en Valle Oriente. Después de una charla amena me interrumpió, con la cara desencajada: “¿Pasó algo hoy en la ciudad o hay algún problema grave?” Lo miré con duda y me dijo: “Es que no hay nadie en las calles, llevamos 30 minutos en el carro y no he visto a una sola persona caminando”. Guardé silencio.

Calles que no se viven

En las ciudades, el entorno manda un mensaje muy claro, que obedecemos al pie de la letra, como aduce el filósofo francés André Gorz en su ensayo La ideología social del automóvil (1973): “Las calles están hechas para transitar tan rápido como sea posible de la casa al trabajo y viceversa; se puede pasar por aquí, pero no se vive; al final del día todos deben quedarse en casa y, si sales una vez que oscurezca, serás considerado como sospechoso”.

¿A qué se debe este dogma? La principal causa: el automóvil ha vuelto inhabitables las ciudades. Hoy en día huimos del bullicio y caos de las urbes e intentamos alejarnos en busca de silencio, naturaleza y un remanso después de las frenéticas dinámicas de las ciudades. La existencia de un medio que nos traslada con gran rapidez nos brinda una falsa sensación de libertad, cuando en realidad nos ha impuesto dependencia. Ahora, “los peatones son personas que van o vienen en sus autos” —así lo dice Wolfgang Sachs en su libro For Love of the Automobile: Looking Back into the History of Our Desires (1992).

La ciudad es un organismo complejo donde convergen un sinnúmero de intereses, redes y fenómenos que la hacen atractiva, pero de una gestión compleja; en el mejor escenario proveen de libertades, oportunidades y aspiraciones, pero propician frustración, segregación y confrontación. De esta manera, se genera una relación de amor-odio, que nos enfrenta a nosotros mismos. Son entornos donde prevalecen egoísmo e indiferencia. Un conductor asesina metafóricamente a todo aquello que se interponga en su recorrido, porque no son más que obstáculos que complican moverse con velocidad.

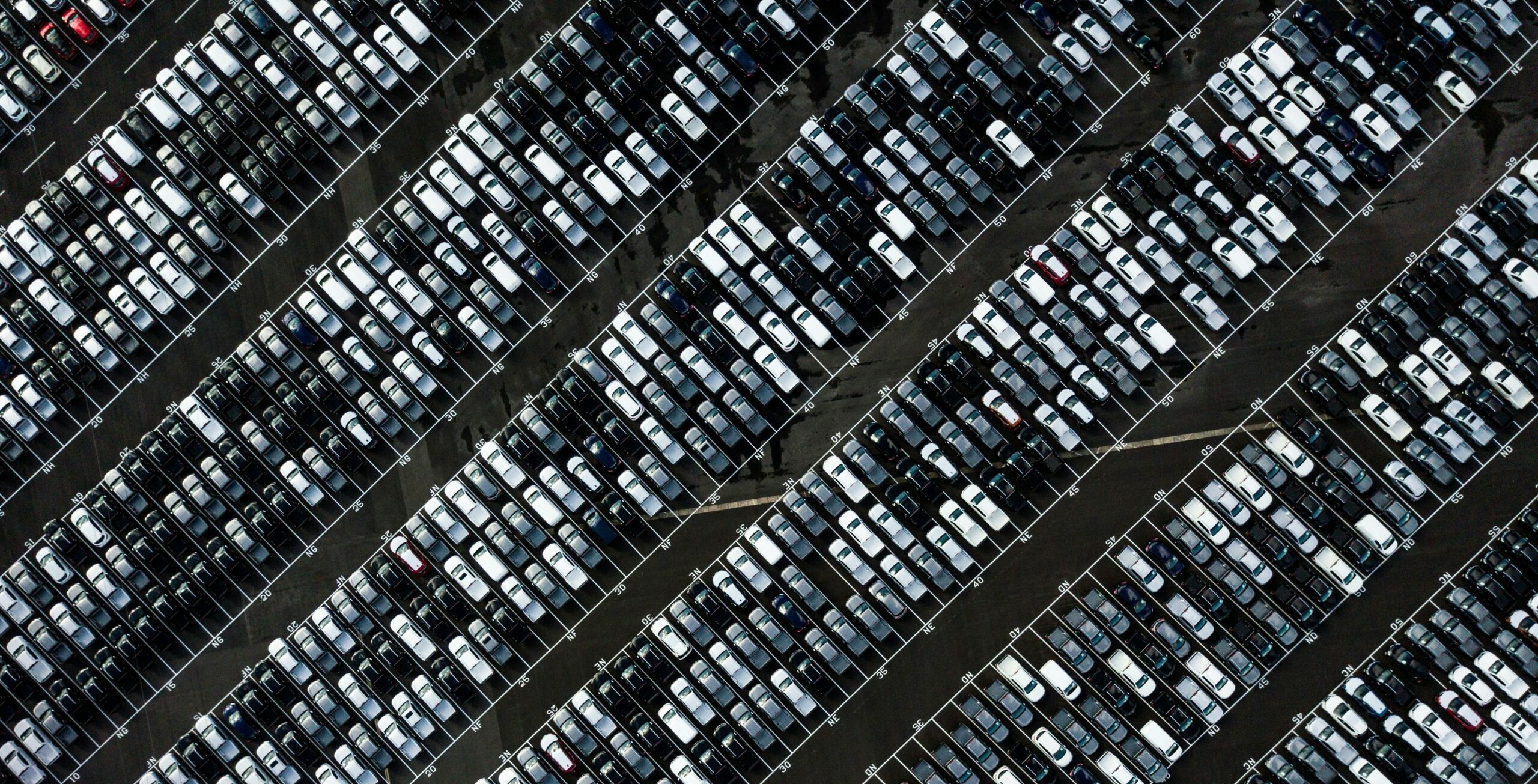

El automóvil es un artefacto diseñado, en principio, para reducir las distancias; sin embargo, termina por distanciarnos en muchos sentidos. Ayudó a generar una descontrolada expansión horizontal de las manchas urbanas a tal grado que, en promedio, el área destinada a los automóviles ocupa más de la cuarta parte del entorno urbano construido. Cuanto más espacio cedemos, más tiempo de nuestras vidas se va a cuestas. Al diseñar ciudades para el automóvil se han multiplicado los recorridos (tiempo frente al volante), ahogándonos en un círculo vicioso en el que trabajamos más para pagar nuestros traslados.

Hoy, donde nada sucede en la colonia, “la movilidad de lo motorizado, emergió la inmovilidad de los no motorizados” (Sachs), donde el objetivo es moverse del punto A al B lo más rápido posible. Y esto ha trastocado la genética urbana con un aparente proceso de automovilización irreversible. Las zonas habitacionales se han convertido en suburbios dormitorio sobre las carreteras, ya que esta era la aparente solución de evitar la congestión vehicular, si bien el auto nos hace perder más tiempo que el que logra economizar.

A fuerza de tropiezos se ha comprobado, con intentos inútiles, agregar carriles, aumentar los límites de velocidad, incluso construir segundos niveles que multipliquen el espacio vehicular, teniendo como resultado simplemente más tráfico, contaminación y recursos desperdiciados que podrían favorecer a las mayorías en lugar de los privilegios del automóvil.

La preexistencia de la distancia urbana ha propiciado la reevaluación del espacio, lo atractivo de lo lejano con alta plusvalía, gracias al automóvil, y lo que realmente provocó fue la “desvalorización de lo próximo”, como lo afirman Janette Sadik-Khan y Seth Solomonow en su libro Streetfight: Handbook for an Urban Revolution (2017). Aquel entorno donde, sin necesidad de un medio motorizado, podríamos tener acceso a servicios, esparcimiento, trabajo y cultura, ahora está a kilómetros de la puerta de nuestra casa.

El espejismo del estatus

No obstante, vivimos y sabemos todo ello a través de la autoevaluación y de la autopercepción de nuestra vida urbana. Entonces, ¿por qué el automóvil sigue siendo ese objeto codiciado e intocable para el modelo socioeconómico actual? Algunos han analizado el trasfondo del fenómeno que se ha perpetuado en la era moderna, que desde luego proviene de la concepción de un bien de lujo, aparentemente democratizable, a través de un engaño antisocial donde el auto simboliza estatus, libertad de movilidad, seducción estética y tecnológica, así como un supuesto reflejo de la personalidad del propietario, satisfaciendo anhelos de superación con irresistibles juguetes para adultos.

El modelo capitalista ha moldeado la realidad a tal grado que no es necesario convencer a las personas de tener un automóvil: se le ha convertido en una necesidad irrefutable. El escritor mexicano Álvaro Uribe (que no es el expresidente colombiano de mismo nombre), en un impecable ensayo en Letras Libres titulado “Un peatón converso (el otro día)” (2009), apunta que “el proyecto global de la accesibilidad rápida ha propiciado entornos menos accesibles, especialmente para aquellos sin auto”. Las banquetas son empujadas, las áreas verdes se convierten en estacionamientos o “vías rápidas”, las personas mayores son dependientes de un transporte costoso, riesgoso y a veces inviable, que los condena a la soledad.

Irónicamente, la competencia por la velocidad se ha convertido en inmensos congestionamientos, donde la velocidad promedio de los autos en las grandes ciudades es menor que la de un ciclista o un peatón en horas pico. Una realidad que cuestiona el origen del mismo: mover a la élite a mayor velocidad que el pueblo.

En relación con la viabilidad económica, está más que demostrado el rotundo fracaso en el que estamos embebidos, la contundente dependencia al consumo de combustibles para satisfacer el rugido del acelerador, aunado a los costos fijos como impuestos, seguros, reparaciones y refacciones, mantenimiento estético y la desplomada devaluación del bien. Todo esto hace insostenible económica, social y ambientalmente el uso del automóvil como la mejor alternativa de movilidad.

Entonces, si el modelo está obsoleto y el instrumento está fracasando, ¿qué podemos hacer para restaurar nuestras ciudades y revertir las problemáticas que nos aquejan debido a ello? ¿Cómo podemos recuperar el espacio cedido? ¿Cómo podemos hacer sentir seguros al peatón y al ciclista? Sin duda, es necesaria una revolución ideológica y cultural para meter el freno de mano y priorizar nuestra calidad de vida por encima de los engaños obscenos del consumismo.

Desde esta perspectiva, el primer paso sería intentar atacar el problema con una visión integral, que involucra políticas públicas y legislación radical. Necesitamos un replanteamiento urbanístico e inmobiliario, así como un enfoque social, ético y responsable de los ciudadanos

para demostrar las intenciones de cambiar el paradigma que nos tiene al borde del precipicio. Es necesario modificar el código genético de nuestras ciudades y mutar por un fenómeno de desautomovilización y microurbanismo regenerativo, una idea en común de Uribe —antes mencionado— y de Luis Miguel Galindo, David Heres y Luis Sánchez en su paper de 2005 “Tráfico inducido en México: contribuciones al debate e implicaciones de política pública”, en la publicación Estudios demográficos y urbanos del Colegio de México.

Reconfigurar el espacio, pensar a escala de barrio, donde con el tiempo los automovilistas reajusten sus dinámicas, moderen sus traslados y optimicen el uso del auto, elegir poder vivir en cercanía al lugar de trabajo, estudio, servicios, vinculado con acceso a transporte público y sistemas alternativos.

Un barrio donde prolifere la diversidad en todos los sentidos, lo cual genera vitalidad para todos los estratos socio-económicos, donde la biofilia sea un eje rector a través de la interconexión de parques, plazas y terrazas para la convivencia e interacción, espacios que dejen de ser impersonales y se conviertan en entornos vibrantes.

Para que el ciudadano decida renunciar al automóvil, no es suficiente ofrecer solo un buen transporte público, sino que se sienta cómodo y seguro en sus entornos inmediatos, disfrutar ir a pie o andar en bicicleta, ya que “el espacio diseñado para la velocidad destruye el espacio dedicado al peatón” (Sachs dixit).

No es necesario esperar nuevas generaciones: es viable y emocionante imaginar ciudades sostenibles, gestionadas con modelos de economía circular, una vida urbana unificada, justa y pensada desde la comunidad, donde la movilidad individual y colectiva puede transformarse y voltear al pasado a esas horas tortuosas de embotellamientos, kilómetros recorridos que solamente nos distancian de nosotros mismos